|

© I contenuti di questa pagina (escluse le immagini di pubblico dominio) sono di proprietà esclusiva dell'autore Alberto Tucci. Ne è vietata la copia, la riproduzione e l'utilizzo anche parziale in ogni forma. |

| QUESTA SCHEDA È UNICA E ORIGINALE IN INTERNET - aggiornamento 13-01-2026 |

MIRTO |

LEGGERE LA SCHEDA IN TUTTE LE SUE SEZIONI PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE SULLE PRECAUZIONI D'USO

| COLORI OSSERVATI NEI FIORI |

| ________ BIANCO |

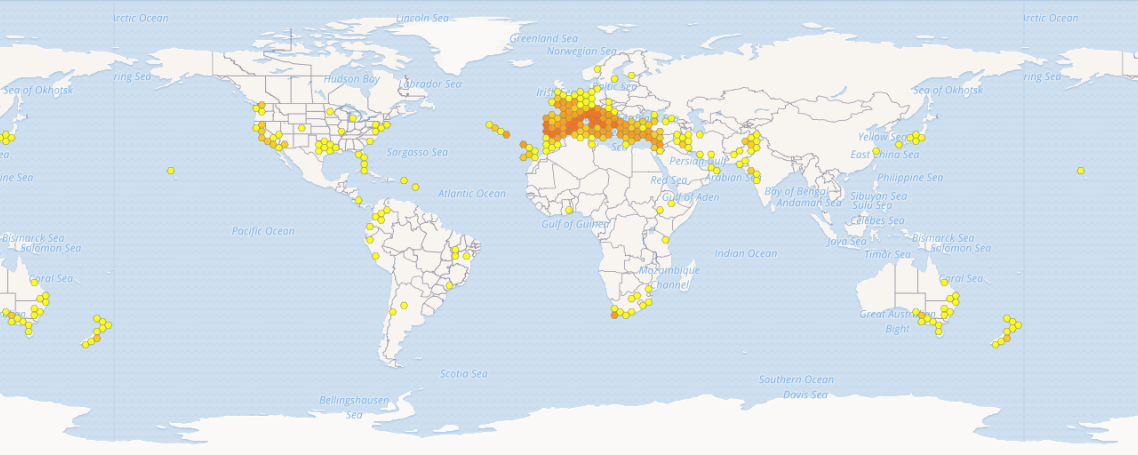

| DISTRIBUZIONE IN BASE ALLE OSSERVAZIONI UMANE |

|

| *Note e Bibliografia relativa a proprietà e indicazioni |

| CONTROINDICAZIONI OSTRUZIONE DELLE VIE BILIARI, COLANGITE, GRAVI MALATTIE EPATICHE, BAMBINI SOTTO I DUE ANNI (IN PARTICOLARE PER L'OLIO ESSENZIALE PER IL RISCHIO DI LARINGOSPASMO), ASMA BRONCHIALE GRAVE, TOSSE SPASMODICA GRAVE, IPERSENSIBILITÀ ACCERTATA ALLA PIANTA O AI SUOI COMPONENTI. GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO (PER CAUTELA E MANCANZA DI DATI SUFFICIENTI). |

| AVVERTENZE USARE CON CAUTELA IN CASO DI CALCOLOSI BILIARE. L'OLIO ESSENZIALE PURO NON DEVE ESSERE INGERITO NON DILUITO. EVITARE L'APPLICAZIONE DELL'OLIO ESSENZIALE SUL VISO O SULLE NARICI DEI BAMBINI PICCOLI. NON SUPERARE LE DOSI RACCOMANDATE, POICHÉ DOSI ELEVATE DI OLIO ESSENZIALE POSSONO CAUSARE NAUSEA, VOMITO O ALTRI DISTURBI GASTROINTESTINALI. INTERAZIONI CON FARMACI NON DOCUMENTATE IN MODO SIGNIFICATIVO, MA PRESTARE ATTENZIONE CON FARMACI METABOLIZZATI DAL FEGATO. |

| * Si tenga presente che talvolta la stessa erba indicata come sinergica o antagonista, potrebbe assumere entrambi i ruoli in funzione della dose utilizzata e/o della forma estrattiva o di trattamento come per es. nel Tè (verde o nero). Consultare sempre un fitoterapeuta per personalizzare le combinazioni in base al quadro clinico individuale. |

BIBLIOGRAFIA, WEBLIOGRAFIA E ARTICOLI SCIENTIFICI SUL WEB (Vedi anche i riferimenti nelle singole sezioni) Prova le ricerche di articoli scientifici su Myrtus communis L. |

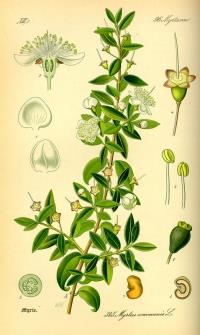

Immagine antica di pubblico dominio modificata per uso didattico. (NO ©)

Autore: A.Tucci

Autore: A.Tucci

Autore: A.Tucci

Foto modificata per uso didattico. Dipartimento Botanico Università di Catania

Foto modificata per uso didattico. Dipartimento Botanico Università di Catania

Low resolution image for educational use by Linnean herbarium Department of Phanerogamic Botany Swedish Museum of Natural History

Low resolution image for educational use by Linnean herbarium Department of Phanerogamic Botany Swedish Museum of Natural History

Low resolution image for educational use. Courtesy Herbier Philatélique Pierre Guertin Philatelic Herbarium

Altre Foto e Immagini di MIRTO

Altre Foto e Immagini di MIRTO